「家に本が少ない子は伸びにくい」 全国学力調査が示す、静かな教育格差の真実と親ができる逆転策

「読書は大事」と、誰もが知っています。

でも、忙しい日々の中で本を買う時間も場所もなく、気づけば家の中に本がほとんどない、そんなご家庭も多いのではないでしょうか。

令和6年度の全国学力調査では、

「家庭にある本の冊数が多いほど、子どもの学力が高い」ことがはっきりと示されました。

これは単なる数字の話ではありません。本のある環境が、子どもの学ぶ姿勢や考える力を静かに育てていたという事実なのです。

今回はその理由を解説するとともに、本が少ない家庭や、諸事情で本をなかなか買うことができない家庭でも、今日からできる工夫をお伝えします。

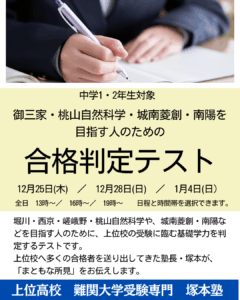

塾生の80%以上が、堀川・西京・桃山・城南菱創以上に合格する

上位校受験専門塚本塾のインスタグラム

全国学力調査が暴いた「本棚と学力」の深い関係

令和6年度の全国学力・学習状況調査によると、家庭の蔵書数が多いほど、国語・算数(数学)ともに平均正答率が高くなる傾向が明確に見られました。

たとえば小学6年生では、家に「0〜10冊」しか本がない家庭の子どもの国語正答率は56.7%。一方、「500冊以上」ある家庭では74.1%。

同じ国語でも、17ポイント以上の差が生まれていたのです。

中学3年生でも状況は同じです。

本が少ない家庭の生徒の数学正答率は41.8%、一方で多い家庭では63.2%と、20ポイント以上の差がありました。

この差は、一夜にして生まれたものではありません。

子どもが幼い頃からの日々の暮らしの中で、自然に目に入る本の背表紙、親がページをめくる姿、少しずつ積み重なる読書体験、

そうした家庭の空気の中で、学力の土台は形づくられていったのではないでしょうか。

本が多い家の子が伸びる3つの理由 「語彙・集中・自発性」

① 言葉の力が増え、理解の深さが変わる

本を読むことで増えるのは知識だけではありません。言葉の引き出しが豊かになり、表現の幅が広がります。

文章に表された内容を捉える力が、知らず知らずのうちに身につきます。

たとえば国語の読解問題や数学の文章題でも、「何を問われているのか」が正確に読み取れるようになります。

語彙力はすべての教科の“共通言語”です。

国語力が上がるということは、学力全体の底上げにつながるのです。

② 集中力が身につく

読書は静かな訓練です。

テレビや動画のように情報が流れてこないため、子ども自身が頭の中で情景を想像し、筋道を追う必要があります。

最初は数分しか続かなくても、少しずつページを読み進めるうちに、集中して物事に取り組む力が鍛えられます。

この力こそ、受験勉強や自立学習に必要な“勉強体力”の源です。

③ 「知りたい」という気持ちが自発的に育つ

家庭に本が多いと、子どもは自然と「この本、面白そう」と手を伸ばします。

誰かに言われて読むのではなく、自分の興味から読む。

この「自発性」が学びの根本を支えます。

自分から学ぶ子は、与えられた課題をこなすだけでなく、知らないことを調べ、考えるようになります。

本の数そのものよりも、「学ぶことを楽しむ空気」が家庭にあるかどうかが、大きな違いを生むのです。

「本が少ない家庭」でも今日からできる、3つの習慣

「うちには本を置く場所がない」「忙しくて読書の時間がない」

そんなご家庭でもなんとかしましょう。

ただ、時間がないのはスマホを置けば時間はあることが大半ですが・・・

とにかく環境を少し整えるだけで、学びの風景は変わります。

① 図書館を“通いの場所”にする

図書館は、最高の学びの場です。

子どもと一緒に通い、好きな本を自由に選ばせましょう。

本を選ぶ過程そのものが、知的な冒険になります。

「毎週土曜日/日曜日は図書館へ」という小さな習慣が、やがて学習意欲を支える大きな力になります。

塾長・塚本は実際に、子どもが小学3年生から5年生の頃まで、図書館によく連れて行っていました。

本を一緒に選んだり、借りた本について子どもと話すだけでも、子どもの世界が拡がっていく実感がありました。

② 親子で「本の話」をする

家庭に本が多くなくても、会話の中で言葉を育てることができます。

ニュースや映画の話題でも構いません。

「どう思った?」「主人公の気持ちは?」と問いかけることで、考える力が育ちます。

読書量よりも、「言葉を交わす時間」が子どもの思考を深めるのです。

本やニュースを題材にして、家庭に会話の多い空気が作られます。

③ デジタル教材や電子書籍を味方にする

今はスマートフォンやタブレットで、いつでも本が読める時代です。

電子書籍なら場所を取りませんし、学習系アプリを使えば、語彙や読解をゲーム感覚で学ぶこともできます。

大切なのは、「本に触れるきっかけ」をつくること。

紙でもデジタルでも、知識に触れる時間はすべて力になります。

こちらは定番です⇓

たくさんの分野があって、とてもおもしろいですよ!

親の意識がすべてを変える 本棚の数より、「本を語る時間」を

学力育てるのは、家庭の経済力や本の数だけではありません。

「知ることが楽しい」と思える空気を、家庭の中に持てるかどうかです。

家に本が一冊もなくても、親御さんが日常の中で「これはどういう意味かなあ」と一緒に考える時間があれば、それは最高の知的体験です。

親御さんが「知ることを楽しむ姿」を見せること、

それが子どもの生きる力を育てる第一歩になります。

塚本塾でも、子どもたちに伝えているのは「学ぶことは面白い」ということ。

その感覚が芽生えた瞬間、どんな子でも学力は確実に伸びていきます。

本棚の数ではなく、「学びの風が流れている家庭」であること。

それが、子どもの未来を支える一番の財産です。

最後に

全国学力調査の結果は、決して“格差”を指摘するためのものではありません。

むしろ、「少しの意識で、どの家庭でも学力を伸ばすことができる」という希望のメッセージでもあります。

本を通して、親子の会話が増え、考える時間が生まれる。

それこそが、学力の根っこを育てる一番の教育です。

今日からできる小さな一歩を、ぜひご家庭で踏み出してみてください。