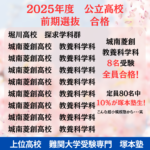

塾生の80%以上が、堀川・西京…

成績アップの秘訣は“成長曲線”を信じて続けること!中学生の勉強における時間と量の大切さを徹底解説

「うちの子、こんなに頑張っているのに成績がなかなか伸びない……」。

そんな風に感じたことはありませんか?実は、成績が大きく伸びるまでの推移を表す“成長曲線”というものがあります。

ここでは、小中高生の子どもを持つ保護者の方へ向けて、科学的にも証明されている「成長曲線」と「期待値の直線」のギャップを図で分かりやすく解説し、成績アップのために本当に必要な“勉強時間と量”の重要性について詳しく説明します。親御さんの今の悩みや焦りに寄り添いながら、これからどう学習を進めていくべきか、明確な道しるべをご提案します。

塾生の80%以上が、堀川・西京・桃山・城南菱創以上に合格する

上位校受験専門塚本塾のインスタグラム

成績が伸びないのはなぜ?「成長曲線」を正しく理解しよう

お子さんが頑張って勉強しているのに、なかなか成績に表れない。そんなとき、親としても不安や焦りを感じてしまいますよね。しかし、これは決して珍しいことではありません。むしろ、誰もが一度は通る道なのです。

ここで知っていただきたいのが「成長曲線」という考え方です。成績や学力の伸び方には、“すぐに効果が現れる”ものと、“ある程度時間がたってから一気に伸びる”ものがあります。前者は暗記物や単元ごとのテストなど、後者は総合力を測る模試や、ひいては入試本番ですね。そして特に後者については、勉強を始めて最初のうちは頑張ってもなかなか目に見える成果が出ません。でも、諦めずに努力を続けていくと、ある時を境にグッと成績が伸びる瞬間がやってきます。

この現象は科学的にも証明されていて、多くの学習データでも同じ傾向が見られます。つまり、「最初のうちはなかなか伸びない」ことこそが、成長曲線の特徴なのです。多くの人はこの“伸び悩みの時期”に焦ってしまい、「自分には向いていないのでは」「やり方が間違っているのでは」と感じて、努力をやめてしまいます。しかし、ここで諦めてしまうのは本当にもったいない。なぜなら、その先にこそ大きな成長が待っているからです。成績アップの秘訣は、この成長曲線を信じて、焦らずにコツコツ努力を続けること。大切なのは「今はまだ結果が出ていなくても、必ず伸びるタイミングがやってくる」という事実を知っておくことです。お子さんだけでなく、ご家庭でもこの成長曲線を意識し、気長に見守りながらサポートしてあげてください。

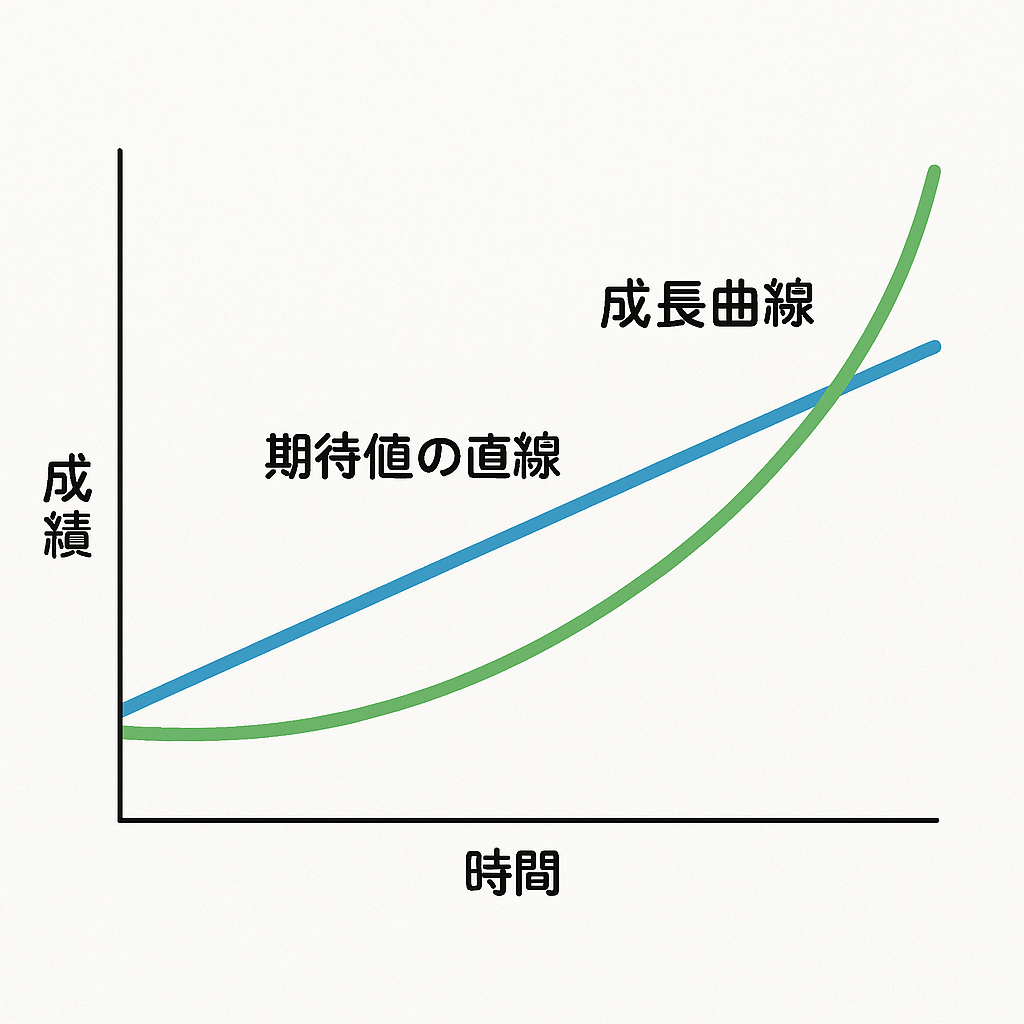

では次に、多くの人がハマりがちな「期待値の直線」との違いについて、図を使いながら詳しく解説していきます。

「誰もが陥る“期待値のワナ”──成長曲線と期待値の直線のギャップ

勉強を始めると、多くの人が「これだけやったのだから、きっとすぐに成果が出るはずだ」と期待してしまいますよね。これが、いわゆる「期待値の曲線」です。これは、努力した分だけ、まるで階段を登るように右肩上がりで成績も伸びていく——そんなイメージです。親御さんも、お子さん自身も、ついこの“期待値”を信じてしまうものです。

しかし、現実の成長はそう単純にはいきません。上の「成長曲線」の図をご覧ください。青い直線が“期待値の直線”、緑色の曲線が“成長曲線”です。

最初のうちは、成長曲線は期待値の直線よりもずっと下をなぞります。多くの人が「努力に比例して成績も伸びるはず」と考えています。したがって、しばらくやってみて、すぐに成果が目に見えないと、「頑張っているのに結果が出ない」と感じて、焦ったり、やる気を失ったりしてしまうのです。

この時期には、頑張っている割には成果が“見えない”ことが最大の壁となります。けれど、この「見えない時期」を抜けて、努力を積み重ね続けると、成長曲線はある時点から一気に伸びはじめます。ここで初めて、現実の成長が期待値の直線に追いつき、さらには超えていく瞬間がやってきます。

このギャップを知らずに「自分には才能がない」と思い込んだり、「うちの子は向いていないのでは」と不安に駆られてしまうのは本当にもったいないことです。

大切なのは、「最初は結果が伴わなくて当然」「期待通りに伸びない時期こそ大切な準備期間」だと受け止めること。そのうえで、継続する力を身につけることが、成績アップの一番の近道なのです。

「もう少しでグッと伸びるタイミングが来る」、そんな成長曲線を信じて見守ることが、お子さんの学びを後押ししてあげるコツです。

次は、この成長曲線を“現実のもの”にするために、どんな取り組みが必要なのか、具体的にお話しします。

結果を出す生徒が必ずやっていること──『時間と量』の確保と継続

ここまでご説明してきたように、成長曲線の特徴を知っていても、実際に結果を出すためには「継続する力」と「十分な勉強時間・学習量」の確保が欠かせません。成績アップには、やはり“コツコツと続けること”が一番の近道なのです。

多くのご家庭では、テスト直前に一気に勉強量を増やそうとしたり、「これだけやったのに…」と短期間で結果を求めてしまいがちです。しかし、成績が本当に上がるのは、“毎日の積み重ね”が一定量に達したとき。まるでコップに少しずつ水を注いでいき、あるとき一気に水があふれるようなイメージです。努力の総量が“閾値(いきち)”を超える頃には、断片的に積み重ねてきた知識や経験がリンクし始めて、点が線になっていき、急激な成績アップが訪れます。

この「閾値」にたどりつくためには、とにかく“勉強時間”と“演習量”を意識して積み上げていくことが必要です。

特に中学生の勉強では、「わかったつもり」で終わらず、繰り返し問題を解くことで知識が定着し、自然に応用力も身についていきます。どれだけ“質の高い勉強法”であっても、絶対的な“量”が足りなければ、成長曲線のスタート地点にも立てません。

ここで大切なのは、焦らず・諦めず・毎日コツコツと取り組むこと。今日できなかったことも、明日できるように少しずつ進めばいいのです。勉強はまさに「マラソン」であって、「短距離走」ではありません。途中で苦しくなったり、投げ出したくなる時期も必ず訪れます。でも、その苦しい時期こそが、未来の成長に直結していると信じてほしいのです。

だからこそ、ご家庭でも「今日はどれくらい勉強した?」という声かけよりも、「毎日続けていエラいな~」「少しずつでも積み重ねていってるやん」と、お子さんの努力の“継続”そのものを認めてあげてください。

「時間と量の確保」を徹底し、それを習慣化することが、どんな子でも成績を伸ばせる唯一の方法なのです。

最後の章では、この“量”と“継続”を実現するために、塚本塾でどんな仕組みやサポートを用意しているのか、ご紹介します。

塚本塾が大切にしている「演習時間の確保」とは

これまでお伝えしてきたように、成績アップのカギは「成長曲線」を信じて、必要なだけ“勉強時間”と“演習量”を積み上げていくことです。しかし現実には、お子さんが自分で“十分な量”を確保し続けるのは、なかなか難しいもの。

家では集中できない、誘惑が多い、どうしてもサボってしまう――そんな悩みを抱えているご家庭も多いのではないでしょうか。

そこで、塚本塾では「演習時間の確保」を最優先にした学習環境づくりにこだわっています。生徒一人ひとりが、必要な時間をしっかり確保できるよう、演習時間を最優先に考えています。というよりむしろ、ほとんどを演習時間としています。

塚本塾はアウトプットのための塾です。

「わかる」と「できる」は違うとよく言われますが、まさに「できる」状態にするための演習指導です。

そのために、インプットは学校でしっかりやってくることが前提となります。学校でインプットして「わかった」状態になったところで、

今度は塾の集中環境の中でアウトプットを徹底して、「できる」まで到達します。

ここでの塚本の役割は、それぞれの生徒の状況を把握し、目標との距離を測り、すべきことの内容と一定の期限を提示することです。

途中でへこたれそうになる生徒たちを励まし、叱咤し、伴走することです。

この流れにうまく乗った子が、できるようにならないわけがありません。

もちろん、このような演習指導が合う・合わないは人それぞれ。塚本塾は“圧倒的な時間をかけての演習量”に自信があります。あと、塾長・塚本の包容力と(笑)。

ウチで頑張り続けられれば、お子さんは必ず、「成長曲線」がぐんと伸びる瞬間を体験できるでしょう。

まずは、今できることから。

はじめの一歩を踏み出してみてください。